Grunow, Dieter

Dieter Grunow: Gesellschaft der Zukunft: revisited 2023

Dose, Nicolai

Digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung: Abgründe, Gründe und Abhilfe

Peter Krumpholz

Philosophie der Polarisierung

Peter Krumpholz

Maßnahmen gegen Ko-Radikalisierung Meilenstein XII

Insa Wessendorf - Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Duisburg

Gewaltfreie Kommunikation

Atika Müller-Erogul Schulpsychologische Beratungsstelle Duisburg

Klassenrat

Frank Preuß Theodor-König-Gesamtschule Duisburg

RAISE

Insa Wessendorf - Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Duisburg

Neue Autorität in der Schule - Pädagogische Präsenz und Gewaltloser Widerstand

Ursula Kreft / Hans Uske

Mit dem Bürgergeld in die Hängematte. Kontinuität und Wandel beim „Sozialmissbrauch“

Peter Krumpholz

Kollegiale Konzepte Meilenstein X

Grunow, Dieter

Die „Gesellschaft der Zukunft“ (GdZ) - revisited 2022

Wäscher, Dagmar

Berufs- und Beschäftigungsguide Logistik

Wewer, Göttrik/Dose, Nicolai

Elektronische Justiz (E-Justice)

Grunow, Dieter

Die Gesellschaft der Zukunft und die Folgen der Pandemie

Sieber, Guido; Netzel, Leon; Schmidt, Torsten C.; Brandenstein, Frederik

The Premise of Interdisciplinarity and Its Actual Absence—A Bibliometric Analysis of Publications on Heavy Rainfall

Liesenfeld, Joachim / Spartz, Moritz

Befragung von Kindern und Jugendlichen in Voerde sowie ergänzende Interviews mit Expert*innen der Kinder- und Jugendförderung (Ergebnisbericht)

Dose, Nicolai / Beier, Nils / Evers, Sophie / Höhlein-Wortmann, Carolin / Herter, Marvin.

Frischer Wind für neue Perspektiven? Wie Talentaustauschprogramme öffentliche Verwaltung und Privatwirtschaft voranbringen können

Grunow, Dieter

Strengthening the functional differentiation of modern societies

Clara Macht / Dilcan Özmen / Kevser Tokgür / Nursel Kara

Präventive Sozial- und Vereinsarbeit

Léandre Chavand

Die Distanzierung zum Staat und Kränkung des Freiheitsgefühls

Czychun, Christoph / Dose, Nicolai

Change Management im Rahmen der Pre-Merger-Phase einer Verwaltungsfusion

Grunow, Dieter

Verwaltungsroutinen in der funktional differenzierten Gesellschaft

Grunow, Dieter

Die „Gesellschaft der Zukunft“ (GdZ 1 ) – revisited 2021

Peter Krumpholz

Demokratiebildung in der Schule

Peter Krumpholz

RIRA Flyer RISP

Dose, Nicolai

Von Government zu Governance. Regieren unter veränderten Bedingungen

Jan Erdmann / Michael Cirkel / Hans Uske / Janina Kleist / Kathrin Stenzel / Henrike Rump u.a.

Digitale Teilhabe und Quartiersentwicklung - Befähigungsstrategien für ältere Menschen im Sozialraum

Witting, Antje / Brandenstein, Frederik / Kochskämper, Elisa

Evaluating learning spaces in flood risk management in Germany: Lessons for governance research

Peter Krumpholz

Erfahrungen und Kenntnisstand der Präventionspraxis und des RISP Meilenstein II

Susanne Pickel, Cemal Öztürk u.a.

Radikaler Islam vs. radikaler Anti-Islam - Gesellschaftliche Polarisierung und wahrgenommene Bedrohung als Triebfaktoren von Radikalisierungs- und Co-Radikalisierungsprozessen bei Jugendlichen und Post-Adoleszenten – ein Literaturbericht

Dose, Nicolai / Lieblang, Leon A.

Potenzial der E-Akte ausschöpfen

Dose, Nicolai / Lieblang, Leon A.

Die E-Akte an deutschen Landgerichten: Leistungsfähigkeit, Nutzen und Probleme

Grunow, Dieter

GdZrevisited2020/II - der zweite Teil für 2020, weiterhin mit Pandemie-Bezug

Grunow, Dieter

Preparing the public sector for climate action

Dose, Nicolai / Lieblang, Leon A.

Die E-Akte in der Justiz - Ergebnisse einer deutschlandweiten Umfrage

Dose, Nicolai / Lieblang, Leon A.

Einführung der elektronischen Akte in der Justiz. Ergebnisse einer Umfrage an Landgerichten. Duisburg und Dortmund.

Ursula Kreft / Hans Uske

Pflege und Digitalisierung Sichtweisen von Pflegeakteuren aus dem Kreis Recklinghausen zur Digitalisierung und zur Situation der Pflege

Grunow, Dieter

Die „Gesellschaft der Zukunft“ (GdZ) - revisited 2020/I 1

Petra Gesk / Hans Uske / Dagmar Wäscher / Burkhard Zille

Logistikbranche und Corona - Folgen für den Ausbildungsmarkt und für das JOBSTARTER-Projekt „Lernumgebung: Digitalisierung der Logistikbranche“ (Digi 4 Job)

Dose, Nicolai / Wolfes, Felix / Burmester, Carolin

Kleinstaaterei im Dienstrecht der deutschen Bundesländer: Probleme bei der Bundesländergrenzen überschreitenden Mobilität von Landesbeamten nach der Föderalismusreform I.

Witting, Antje / Brandenstein, Frederik / Zarfl, Christiane / Lucia, Ana

Impact of Scientific Scrutiny after the 2016 Braunsbach Flash Flood on Flood-Risk Management in the State of Baden-Württemberg, Germany

Ursula Kreft / Joachim Liesenfeld / Hans Uske

Schlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung / Evaluation zum Modellprojekt der Otto Benecke Stiftung e.V. "Gemeinsam in die Ausbildung" (GidA)

Antje Witting, Frederik Brandenstein, Keiichi Satoh

Introducing an egocentric method to explore information flow in a postflood governance network

Eul, Ulrich / Freund, Sarah Noemi / Kreft, Ursula / Noche, Bernd / Schmitz, Alexandra / Uske, Hans / Wäscher, Dagmar / Wei, Fuyin / Wick, David

Logistik und Digitalisierung

Grunow, Dieter

Balancing multiple functional subsystems of society – a strategy for addressing the Sustainability Development Goals (SDG2030)

Grunow, Dieter

Die „Gesellschaft der Zukunft“ - revisited 2019

Dose, Nicolai

Das Rechtsstaatsprinzip - unter dem Schutz des Bundesverfassungsgerichts?

Schmidt, Alexander

Eric Voegelin: Die Politischen Religionen (1938)

Krumpholz, Peter

Antisemitismus unter Linken? Peer-to-Peer-Coaching Konzept für Studierende

Dose, Nicolai

Cooperative Administration in Multilevel Governance Analysis: Incorporating Governance Mechanisms into the Concept

Lange, Hans-Jürgen / Model Th. / Wendekamm M. (Hrsg.)

Zukunft der Polizei. Trends und Strategien

Dose, Nicolai / Reintjes, Matthias

Divergenzen der Siedlungsabfallmengen in den urbanen und ländlichen Räumen Nordrhein-Westfalens. Eine Ursachenanalyse. RISP Policy Paper 12/2018

Dose, Nicolai

Política Ambiental na Alemanha e Europa

Peter Krumpholz, Dr. Alexander Schmidt, Andrea Ullrich

Entwicklung von Inhalten und Methoden für die Bildungsarbeit mit Bundesfreiwilligen

Dose, Nicolai

O Federalismo Alemão - Características e Dilemas

Alexandra Schmitz

Studie Arbeit und Logistik 2025

Dose, Nicolai / Reintjes, Matthias

Die Zukunft der Kies- und Sandindustrie im Planungsbezirk Düsseldorf vor dem Hintergrund einer möglichen Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf. RISP Studie 09/2018.

Lange, Hans-Jürgen / Wendekamm M. (Hrsg.)

Die Verwaltung der Sicherheit. Theorie und Praxis der Öffentlichen Sicherheitsverwaltung

Simon Jenniches

Fuel For Regional Economies: What Are The Benefits Of Renewable Energies?

Dose, Nicolai

Steuerung

Sarah Noemi Freund

Analyse der branchenspezifischen Literatur in Bezug auf Arbeit und Logistik 2025

Krumpholz, Peter

Verfassungs- und Judenfeindschaft aus der Perspektive der Politischen Philosophie und Religionspolitologie

Dose, Nicolai / Burmester, Carolin / Wolfes, Felix

Das fragmentierte Dienstrecht der Bundesländer und die Mobilität von Beamten. Eine empirische Untersuchung zu Beamtentauschverfahren, Mobilitätsanreizen und Mobilitätshemmnissen nach der Föderalismusreform

Simon Jenniches

Assessing the regional economic impacts of renewable energy sources – A literature review

Krumpholz, Peter / Wessendorf, Insa

Interkulturelle Fallberatung in der Schule - Fortbildung für Schulsozialarbeiter*innen

Dose, Nicolai / Reintjes, Matthias

Die Marktstruktur der Restabfallentsorgung in Nordrhein-Westfalen - Eine Bestandsaufnahme

Grunow, Dieter

Transdisziplinäre Verwaltungswissenschaft als Grundlage für die Erforschung und Gestaltung lokaler Sicherheitsaufgaben

Krumpholz, Peter / Wessendorf, Insa

Kultur und Konflikte in Gesellschaft und Schule - Fortbildung für die Schulpsychologie

Alexandra Schmitz

Analyse der arbeitssoziologischen Literatur in Bezug auf Arbeit und Logistik 2025

Dagmar Wäscher / Hans Uske / Ursula Kreft

Veränderung in den Fahrberufen

Kreft, Ursula / Uske, Hans

Netzwerkmanagement für die Facharbeit einer digitalen Zukunft

Krumpholz, Peter / Andrea Ullrich / Astrid Kummer / Patrick Depuhl / Jens Korfkamp

Wie man Deutsch leben kann - Eine Reise in den Kopf & das Herz der Deutschen

Grunow, Dieter

Rezension zu: John Urry; What is the Future? ( Polity Press, Cambridge 2016).

Grunow, Dieter

Demografischer Wandel als Herausforderung für das Organisationslernen.

Schmidt, Alexander / Ullrich, Andrea

Verschwörungstheorien und Antisemitismus - Unterrichtsmodul für Schulen

Krumpholz, Peter / Wessendorf, Insa

Interkulturelle Fallberatung in der Schule

Jenniches, Simon / Liesenfeld, Joachim / Schneider, Jens

Policy-Paper Regionale Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien in der Städteregion Aachen

Alexander Schmidt

Die ideologische Rezeption der Judenfeinschaft Richard Wagners - Ursprung, Verlauf und Konsequenzen

Verbund Prokom 4.0

Facharbeit und Digitalisierung

Frederik Brandenstein, Daniela Strüngmann

Das Politikfeld Verwaltungspolitik

Krumpholz, Peter

Verfassung und Verfasstheit: Förderung bürgerlicher Kompetenzen

Grunow, Dieter (Hrsg.)

Implementation in Politikfeldern: Eine Anleitung zum verwaltungsbezogenen Vergleich

Grunow, Dieter

Die Gesellschaft der Zukunft – Beobachtungen aus der Gegenwart

Jenniches, Simon / Schneider, Jens

Potenziale und Chancen einer regionalen Wertschöpfung durch Erneuerbare Energien in der Städteregion Aachen

Schmitz, Alexandra / Uske, Hans / Mitarbeit: Beckmann, Nina / Hecken, Leonie / Cakan, Seda

Örtliche Pflegebedarfsplanung des Kreises Recklinghausen

Krumpholz, Peter

Religion & Kultur an Rhein & Ruhr - Kerncurriculum zum Modellprojekt Israelkritik und Judenfeindschaft

Grunow, Dieter

Younger Generations and Sustainability: A Productive or Counterproductive Relationship?

Lange, Hans-Jürgen / Lanfer J. (Hrsg.)

Verfassungsschutz. Reformperspektiven zwischen administrativer Effektivität und demokratischer Transparenz

Dose, Nicolai / Reus, Iris

The effect of reformed legislative competences on Länder policy-making: determinants of fragmentation and uniformity

Stachowiak, Jennifer

Regional Governance - Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in der Städteregion Aachen - Teil 2: Akteurs- und Institutionenanalyse

Dose, Nicolai / Burmester, Carolin / Wolfes, Felix

Mobilitätschancen bei Föderalisierung

Dose, Nicolai / Lieblang, Leon Arvid

Besoldungs-, dienst- und arbeitsrechtliche Aspekte einer einphasigen Lehrer_innenausbildung, Gutachten mit Unterstützung der Max-Traeger-Stiftung, hrsg. vom Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Kreft, Ursula / Uske, Hans

Grenzen ziehen ohne Obergrenze - Die Normalisierung der „Flüchtlingskrise“

Liesenfeld, Joachim / Stachowiak, Jennifer / Jenniches, Simon

Akteurs- und Institutionenanalyse. Teil 1: Bestandsaufnahme. Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Klimaschutz in der Städteregion Aachen

Hecht, D. / Karl, H. / Werbeck, N. / Liebeskind, M. / von Seidlitz, A. / Liesenfeld, J.

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie an der Unteren Wupper. Kosten-Nutzen-Analyse am Beispiel der Wärmebelastung

Dose, Nicolai / Lieblang, Leon Arvid

Genügt die PKW-Maut den eigenen Ansprüchen?

Dose, Nicolai / Fischer, Anne-Kathrin / Golla, Nathalie

Die Partei im regionalen Fokus. Mitgliederschwund, Alterungsprozesse und Mitgliederpartizipation bei der SPD – Ergebnisse zweier empirischer Studien

Kreis Recklinghausen - Der Landrat

Glückauf in die Zukunft - Vision 2030

Dose, Nicolai

Ökonomische Theorie des Föderalismus und die Föderalismusreformen. Die Bundesländer im Wettbewerb und die Beamten

Liesenfeld, Joachim / Loss, Kay / Stachowiak, Jennifer / Weigel, Roland / Schulz, Jürgen / Bölting, Torsten / Hoffmann, Sabrina / Michel, Lutz, H.

Wissenschaftliche Studie zu den Finanzierungsstrukturen ambulant betreuter Wohngemeinschaften -Abschlussbericht-

Liesenfeld, Joachim / Loss, Kay / Stachowiak, Jennifer / Weigel, Roland / Schulz, Jürgen / Bölting, Torsten / Hoffmann, Sabrina / Michel, Lutz, H.

Wissenschaftliche Studie zu den Finanzierungsstrukturen ambulant betreuter Wohngemeinschaften -Kurzfassung des Abschlussberichts-

Dose, Nicolai / Wolfes, Felix

Die Höhe der Beamtenbesoldung in den Ländern. Der Versuch einer Erklärung: Parteiendifferenzhypothese oder Verschuldungsdruck?

Kreis Recklinghausen

Verbindliche Pflegebedarfsplanung des Kreises Recklinghausen

Lange, Hans-Jürgen / Bötticher A. (Hrsg.)

Cyber-Sicherheit

Lange, Hans-Jürgen / Gusy Ch. (Hrsg.)

Kooperation im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Dose, Nicolai

Bürokratie

Dose, Nicolai

Öffentliche Verwaltung

Dose, Nicolai

Planung/Planungspolitik

Hofmann, Wilhelm/Dose, Nicolai/Wolf, Dieter

Politikwissenschaft. UTB basics

Dose, Nicolai

Governance und Steuerungsformen in der Vergleichenden Politikwissenschaft

Grunow, Dieter

Citizen-Administration Relations as a perpetual challenging interdependence. Observations of citizens´ perspectives in Germany.

Lühr, Oliver / Lambert, Jannis / Struwe, Jutta / Kreißig, Julius / Liesenfeld, Joachim / Bloser, Marcus

Umweltwirtschaftsbericht Nordrhein-Westfalen 2015

Schüle, R. / Liesenfeld, J. / Madry, T.

Treffpunkt im Unendlichen - Synergien und konflikte von Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Stadt- und Regionalentwicklung. Beispiel: Die Emscher-Lippe-Region

Liesenfeld, J. / Schneider, J. / Weingärtner, D.

Regionale Klimaanpassung als kommunikativer und arbeitsteiliger Lernprozess

Dose, Nicolai

Innerparteiliche Demokratie: Der Mitgliederentscheid bei der SPD

Grunow, Dieter

A short comment on local governance in Germany – a comparative perspective.

Ute Pascher-Kirsch

Abschied von der Hausfrauenehe

Aspekte der Frauenerwerbstätigkeit im Ruhrgebiet heute

Ursula Kreft

Die Kommunalverwaltung aus dem Blickwinkel der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund

Sabine Fischer & Hans Uske

Lotsinnen und Lotsen in den Häusern der Sozialen Leistungen - eine soziale Innovation und ihre Bedeutung für die interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Ute Pascher-Kirsch / Hans Uske

Nachhaltigkeit, Transfer, Innovation - Wie drittmittelfinanzierte Projekte paradoxe Ansprüche bewältigen und realistische Strategien finden

Ute Pascher-Kirsch

Bedarfe erkannt - Strategien in der Entwicklung. Zum Status quo der Interkulturellen Öffnung deutscher Landkreise

Dose, Nicolai

Innerparteiliche Demokratie und Mitgliederschwund – was tun?

Grunow, Dieter

Klimawandel und seine Folgen: Problemsicht und Beteiligungsperspektiven der Bevölkerung

Grunow, Dieter

Innovationen in der Öffentlichen Verwaltung

Uske, Hans / Scheitza, Alexander / Düring-Hesse, Suse / Fischer, Sabine

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Konzepte Probleme Beispiele

Lange, Hans-Jürgen / Wendekamm M. / Ch. Endreß (Hrsg.)

Dimensionen der Sicherheitskultur

Pascher-Kirsch, Ute / Jansen, Katrin

Chemiker machen Karriere. Und Chemikerinnen? Eine Annäherung an die Karrierebilder im Fachdiskurs der Chemie

Pascher-Kirsch, Ute

Von der abhängigen Beschäftigung zur beruflichen Selbständigkeit - Berufsbiographische Erfahrungen und Gründungsmotivationen von Chemikerinnen in Deutschland

Hasse, Jens / Bolle, Friedrich-Wilhelm / Denneborg, Michael / Frank, Susanne / Kuttler, Wilhelm / Liesenfeld, Joachim / u.a.

dynaklim - Dynamische Anpassung der Emscher-Lippe-Region (Ruhrgebiet) an die Auswirkungen des Klimawandels

Dose, Nicolai

Die Kosten des Gesetzesstaates

Dose, Nicolai

Zur Disposition der legalistischen Verwaltungskultur für zivilgesellschaftliche Entwicklungen

Jansen, Katrin / Kreft, Ursula

Verwaltung interkulturell erneuern. Sichtweisen, Erfahrungen und Vorschläge von Vertreterinnen und Vertretern von Migrantenselbstorganisationen in den Städten des Kreises Recklinghausen - eine Studie im Rahmen des XENOS-Projektes „Option - Kultur“

Nicolai Dose / Anne-Kathrin Fischer

Dramatische Schrumpfungsprozesse der Parteien? Mitgliederverluste und die Konsequenzen

Birk, Susanne / Grunow, Dieter / Kersting, Michael / Liesenfeld, Joachim / Schüle, Ralf / Schneider, Jens

Empfehlungen für eine abgestimmte regionale Politik der Klimaanpassung

Krumpholz, Peter / Schmidt, Alexander

Dokumentation Ethnisierung von Religion und Kultur

Dose, Nicolai

Informelles Verwalten aus governance-analytischer Perspektive

Dose, Nicolai/Fischer, Anne-Kathrin

Mitgliederschwund und Überalterung der Parteien: Prognose der Mitgliederzahlen bis 2040

Dose, Nicolai

Modernisierung der staatlichen Ordnung auf dem Rücken der Beschäftigten?

Dose, Nicolai

Von Government zu Governance

Lange, Hans-Jürgen / Ch. Endreß / Wendekamm M. (Hrsg.)

Versicherheitlichung des Bevölkerungsschutzes

Grunow, Dieter / Liesenfeld, Joachim / Stachowiak, Jennifer

Empirische Befunde zur Energiewende und zu unterirdischen Pumpspeicherwerken

Pascher, Ute / Stein, Petra (Hrsg.)

Akademische Karrieren von Naturwissenschaftlerinnen gestern und heute

Grunow, Dieter

New Public Management Reform and Corruption in Germany (2011/2013)

Grunow, Dieter / Huth David /Schweers, Stefan

Bürokratisierung und Ökonomisierung der universitären Forschung in Deutschland: die Sicht von Professorinnen und Professoren der Soziologie und der Politikwissenschaft - Ein Werkstattbericht (2009)

Jansen, Katrin/ Pascher, Ute (2013)

„Und dann hat man keine Zeit mehr für Familie oder so.“ - Wissenschaftsorientierung und Zukunftsvorstellungen von Bachelorstudentinnen chemischer Studiengänge

Bayer, Manfred / Krumpholz, Peter

Cultural Diversity Inspiring International and Urban Education

Dose, Nicolai

Warum schrumpfen Mitgliederparteien?

Grunow, Dieter / Heberer, Thomas (Hg.)

Environmental Governance in China and Germany from a comparative perspective

Kreis Recklinghausen (Hrsg.)

1. Integrationsbericht des Kreises Recklinghausen

Pascher, Ute

Berufliche Selbstständigkeit von Chemikerinnen in Deutschland - Ergebnisse einer sozialwissenschaftlichen Analyse

Pascher, Ute / Roski, Melanie / Halbfas, Brigitte / Jansen. Katrin / Thiesbrummel, Gabriele / Volkmann, Christine

Handreichung - Berufliche Selbstständigkeit und Unternehmensgründungen von Chemikerinnen / Frauen in der Chemie - März 2012

Fohrmann, Reinhard / Schüth, Christoph / Liesenfeld, Joachim

Evaluation der Gewässerschutzberatung zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie - Abschlussbericht

Schmidt, Alexander

Wagners "Erlösung" und Hitlers "Vernichtung" - Weltanschauliche Strukturen im Vergleich

Apfel; Birk; Grunow; Hecht; Kerstin; Liesenfeld; Marday, Ovey; Schneider; Schüle

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für Politik, Planung und Verwaltung in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel.

Grunow, D. / Dickert-Laub, M. / Minnetian, C.

Die europäische Dienstleistungsrichtlinie in der Umsetzung

Wuertenberger, Thomas / Gusy, Christoph / Lange, Hans-Juergen (Hrsg.)

Innere Sicherheit im europäischen Vergleich: Sicherheitsdenken, Sicherheitskonzepte und Sicherheitsarchitektur im Wandel

Martin Gersch / Joachim Liesenfeld (Hrsg)

AAL- und E-Health-Geschäftsmodelle

Joachim Liesenfeld / Kay Loss

Innovative AAL- und E-Health-Dienstleistungen: Zusammenhänge zwischen technologischen Entwicklungen, Geschäftsmodellen und Governance

Joachim Liesenfeld / Kay Loss

Entwicklung von Geschäftsmodellen zur Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens in einer alternden Gesellschaft

Joachim Liesenfeld / Martin Gersch

Geschäftsmodelle und wirtschaftliche Grundfragen technologiebasierter Dienstleistungen im demografischen Wandel

Joachim Liesenfeld /Joey-David Ovey / Jens Schneider u.a.

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für Politik, Planung und Verwaltung in Bezug auf die Anpassungen an den Klimawandel - Kurzfassung der SWOT-Untersuchung

Joachim Liesenfeld / Dieter Grunow / Armin Keivandarian

Anpassung der Kommunen an den Klimawandel

Pascher, Ute / Roski, Melanie / Halbfas, Brigitte / Jansen, Katrin / Thiesbrummel, Gabriele

Berufliche Selbstständigkeit und Unternehmensgründung von Chemikerinnen / Frauen in der Chemie. Eine Handreichung zu Gründungsgeschehen, Hintergründen und individuellen Gründungswegen

Pascher, Ute / Jansen, Katrin / Thiesbrummel, Gabriele / Uske, Hans

Arbeitspapier 5 - An der „gläsernen Wand“? Women Entrepreneurs in der Chemiebranche – Eine Diskursanalyse des Fachmagazins Nachrichten aus der Chemie

Roski, Melanie / Volkmann, Christine

Arbeitspapier 6 - Gründerinnen und Gründer in der Chemie Ergebnisse einer Befragung von Selbstständigen in der Chemie und chemienahen Branchen im Jahr 2010

Dieter Grunow / Armin Keivandarian / Joachim Liesenfeld

Der Klimawandel und die Umweltpolitik aus der Sicht der Bevölkerung des Ruhrgebiets und der Emscher-Lippe-Region - Zusammenfassung der Ergebnisse

Krumpholz, Peter

La corporificazione della divinità e la divinizzazione del corpo

Ullrich, Andrea

La promessa della coscienza magica. Interpretazioni esoteriche dell'lo e del mondo nell' età moderna

Grunow, Dieter

Structures and Logic of EP Implementation and Administration in China

Krumpholz, Peter

Methodenporträt des Modellprojekts IDEENFÜHRER EUROPA - Reise nach Jerusalem, Athen, Rom und Paris

Grunow, Dieter

Bürgernähe der öffentlichen Verwaltung als Gegenstand empirischer Implementationsforschung

Grunow, Dieter

Reforms of public administration: International comparative research in the administrative sciences

Grunow, Dieter

Ergebnisse der Implementierung neuer Steuerungsmodelle

Liesenfeld, J. / Frehmann, T. / Hansen, C. / Hasse, J. / Quirmbach, M. / Siekmann, T.

Die Emscher-Lippe-Region auf dem Weg zur Anpassung an den Klimawandel

Grunow, D; Keivandarian, A.; Liesenfeld, J

Bevölkerungsbefragung Klimawandel und UmweltpolitikBevölkerungsbefragung Klimawandel und Umweltpolitik

Grunow, Dieter

Selbsthilfe

Grunow, Dieter / Pamme, Hildegard / Köhling. K. u.a.

Vereinbarte Verbindlichkeit im administrativen Mehrebenensystem: Kommunalisierung im Sozialsektor

Liesenfeld, Joachim

Klimaanpassung als Gestaltungsprozess in verschiedenen Governanceregimen.

Joachim Liesenfeld / Kay Loss

Restriktionen für AAL und E-Health@Home: Wie können Innovationen dennoch erfolgreich umgesetzt werden

Brandenstein/Grunow/Lanfer/Keivandarian/Strüngmann

Kooperation in der Region. Die verwaltungswissenschaftliche Perspektive

Krumpholz, Peter

Zum Verständnis von Kultur unter der Perspektive von Philosophie und Religionspolitologie

Krumpholz, Peter

IDEENFÜHRER EUROPA: REISE NACH JERUSALEM, ATHEN, ROM UND PARIS. Ein kulturreligiöses Bildungs- und Begegnungskonzept für Jugendliche und junge Erwachsene

Becke, Guido / Klatt, Rüdiger / Schmidt, Burkhard / Stieler-Lorenz, Brigitte / Uske, Hans (Hrsg.)

Innovation durch Prävention. Gesundheitsförderliche Gestaltung von Wissensarbeit

Kreft, Ursula / Meyer, Elisabeth / Schröder, Hartmut / Uske, Hans

„Wachsen statt Wuchern“. Gesundheit als Querschnittsthema im Organisationsentwicklungsprozess eines wachsenden Kleinstunternehmens in der IT-Branche

Kreft, Ursula / Uske, Hans

Die Kultur der IT-Arbeit

Klatt, Rüdiger / Becke, Guido / Schmidt, Burkhard / Stieler-Lorenz, Brigitte / Uske, Hans

Gesundheitliche Belastungen in der Wissensarbeit als Innovationsbremse

Kreft, Ursula / Uske, Hans

Darf man als IT-Spezialist psychisch krank werden? - Diskursive Rahmenbedingungen für einen präventiven Gesundheitsschutz in Unternehmen der IT-Branche

Uske, Hans / Kreft Ursula / Meyer, Elisabeth

Immer „Erste Liga“ – Welche Leistung ist eigentlich „normal“?

Grunow, Dieter/ Keivandarian, Armin/ Liesenfeld, Joachim

Der Klimawandel und die Umweltpolitik aus Sicht der Bevölkerung des Ruhrgebiets und der Emscher-Lippe Region. Zusammenfassung erster Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung

Grunow, Dieter / Dickert-Laub, M.

Die europäische Dienstleistungsrichtlinie: politische Kontroversen und divergente Implementationsstrategien (Arbeitstitel)

Grunow, Dieter

Bürokratie/bürokratietheoretische Ansätze

Schmidt, Alexander

Literarische Propädeutik - Über den gesellschaftspolitischen Wert publizistischer Essayistik im Hinblick auf die Ausbildung einer Philosophie der Freiheit

maxQ. im bfw – Unternehmen für Bildung / RISP (Hrsg.)

Kulturkompetente Pflege in Ausbildung und Praxis (KAP) - Bausteine zur Entwicklung kulturkompetenter Pflege

Pascher, Ute / Uske, Hans

Migration und Alter

Grunow, Dieter

Revisiting administrative reforms: an agenda for “Verwaltungspolitik” and scientific consulting.

Grunow, D. / Brandenstein, F. / Lanfer, J. u.a.

Kooperation in der Region

Benz, Arthur / Dose, Nicolai

Von der Governanceanalyse zur Policytheorie

Liesenfeld, J./ Loss, K.

Geschäftsmodelle für Dienstleistungen im Bereich Telemedizin und E-Health@Home

Liesenfeld, J.

Geschäftsmodelle für Dienstleistungen im Bereich Telemedizin und E-Health@Home

Liesenfeld, J./ Loss, K./ Gabriel, R./ Gersch, M. (Hrsg.)

Technologien und Geschäftsmodelle für den Gesundheitsstandort „Zu Hause“. Multimediale Dokumentation der 1. Jahrestagung im Rahmen des Projektes E-Health@Home am 5.11.2009 in Duisburg

Liesenfeld, J.

Technik-Organisation-Geschäftsmodelle: Treiber von Dienstleistungsinnovationen im demografischen Wandel

Krumpholz, Peter / Schmidt, Alexander / Manfred Bayer

Die internationale Stadt Mülheim an der Ruhr auf dem Weg von der multikulturellen zu einer inter- und transkulturellen Stadtgesellschaft

Grunow, Dieter

Soziale Dienste als öffentliches Gut

Grunow, Dieter

Kommunalisierung der Sozialpolitik: theoretische Grundlagen und Herausforderungen

Grunow, D. / Longo, F. / Long, M.

Health Services: Issues and Trends in Italy, France and Germany

Schweer, Thomas

Spurensuche – Lebensläufe von Mitgliedern extremistischer Milieus: Feldforschung im Rahmen der Studie „Extremismen in biographischer Perspektive

Schweer, Thomas / Zdun, Steffen

Medi.Peer – Mediation durch Peer Groups: Mediatorenprogramm zur stadtteilbezogenen Gewaltprävention bei jungen Migranten

Meyer, Elisabeth / Stock, Ralf

Anforderungen an Gesundheitsprävention in der IT-Aus- und Weiterbildung

Jansen, Katrin / Pascher, Ute

Arbeitspapier 3 - Gründungswettbewerbe als Instrument der Gründungsmobilisation von Frauen im wissensintensiven und technologieorientierten Sektoren?

Roski, Melanie / Volkmann, Christine (IGIF)

Arbeitspapier 4 - Die Gründungsneigung von Chemiestudierenden. Ergebnisse einer Studierendenbefragung an Universitäten und Fachhochschulen im Jahr 2009

Pascher, Ute / Uske, Hans / Yilmaz, Türkan

RISP-Texte 1/2010 - Impulspapier: "Kulturelle Angebote für ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in NRW"

Dordel, Andreas / Ullrich, Andrea

Das identitäre Selbst. Die psycho-esoterischen Wurzeln der Selbst-Ökonomie in der Moderne

Grunow, Dieter

NPM and corruption in Germany

Kreft, Ursula / Meyer, Elisabeth / Schröder, Hartmut / Stock, Ralf / Uske, Hans

Die Entwicklung von Präventionskonzepten in Unternehmen – Beispiele aus der Praxis

Kreft, Ursula

Arbeitspapier 2/08 - Burnout in der IT-Branche

Hehn, Elke Maria

Selbstständige Erwerbstätigkeit – Eine Chance für Berufsrückkehrerinnen. Handreichung zur Beratung von Wiedereinsteigerinnen

Wäscher, Dagmar

Selbstständige Erwerbstätigkeit – Eine Chance für Berufsrückkehrerinnen. Projektbericht zur Modellmaßnahme

Lange, Hans-Jürgen / Ohly, P. / Reichertz J. (Hrsg.)

Auf der Suche nach neuer Sicherheit: Fakten, Theorien und Folgen

Liesenfeld, J.

Der Wasserwirtschaftssektor, zentrale Dienstleistungen und deren Internationalisierung

Liesenfeld, J./ Paul, G./ Konrad, W./

Auf zu fernen Ufern oder bleibe im Lande und nähre Dich redlich? Eine empirische Bestandsaufnahme

Schweer, Thomas

Zivile Einsatztrupps in ethnisch segregierten Stadtteilen

Liesenfeld, J.

Internationalisierungsperspektiven der deutschen Wasserwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung von Südosteuropa

Liesenfeld, J.

E-Health@Home. Auf neue Geschäftsmodelle kommt es an

Roski, Melanie (IGIF)

Arbeitspapier 1 - Branchenbericht zur Chemiewirtschaft in Deutschland

Dordel, Andreas / Ullrich, Andrea

From Transcendence to Introcendence. The Consciousness of Political Reality and Psycho-Esoteric Constructions of Salvation

Pascher, Ute; Thiesbrummel, Gabriele

Geschlechtergerechtigkeit in den Zukunftsfeldern der Region Emscher-Lippe. EQUAL-Entwicklungspartnerschaft von 2005 bis 2007

Dose, Nicolai

Problemorientierte staatliche Steuerung. Ansatz für ein reflektiertes Policy-Design

Dose, Nicolai

Governance als problemorientierte Steuerung. Steuerung angesichts alter Probleme und neuer Herausforderungen

Dose, Nicolai

Wiederbelebung der Policy-Forschung durch konzeptionelle Erneuerung

Lange, Hans-Jürgen (Hrsg.)

Kriminalpolitik

Grunow, Dieter / Strüngmann, Daniela

Bürokratiekritik in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung: Impulse für Verwaltungsreformen?

Schweer, Thomas / Strasser, Hermann / Zdun, Steffen

„Das da draußen ist ein Zoo, und wir sind die Dompteure“: Polizisten im Konflikt mit ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen

Liesenfeld, J./ Krätzig, T.

Knappes Gut Wasser – Wasserversorgung als Dienstleistung

Verbundprojekt Exichem (Hrsg.)

Dokumentation der Auftaktveranstaltung zum Projekt "Gründerinnen in der Chemie" am 02. April 2008 in Duisburg

Uske, Hans

Arbeitspapier 1 - Welche gesundheitlichen Problemfelder der IT-Branche werden zurzeit diskutiert?

Uske, Hans / Kreft, Ursula / Schröder, Hartmut

Präventiver Gesundheitsschutz in der IT-Branche

Uske, Hans

Werden wir alle Unternehmer?

Krumpholz, Peter / Lababidi, Tarek / Bayer, Manfred / Dahlgren, Lars Uwe u.a.

Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work - Journeymen - Final report

Alexander Schmidt

Braune Brüder im Geiste - Volk und Rasse bei Hitler und Wagner

Krumpholz, Peter / Bayer, Manfred / Pater, Elisabeth u.a.

Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungssituation junger Migrantinnen und Migranten für den Öffentlichen Dienst der Stadt Duisburg - Abschlussbericht zum Modellprojekt

Schweer, Thomas / Scheerer, Natalie

Soziale Kontrolle am Rande der Gesellschaft. Polizisten und Prostituierte in Duisburg

Dechmann, U./ Holtmann, B./ Liesenfeld, J./ Zigic, B./ Hrsg. BAuA

Sicherheit und Gesundheitsschutzkonzepte für Polizeiboote

Liesenfeld, J./ Paul; G.

Internationalisierung von Umwelt-Dienstleistungen am Beispiel Wasserwirtschaft. Der Einstieg ins Auslandsgeschäft als Sprung in kalte Wasser?

Wäscher, Dagmar

Broschüre: Logistik - Eine Branche stellt sich Schülern und Schülerinnen vor

Yilmaz, Türkan

Ergebnisse des Projekts Wohnortnahe Konzepte für ältere Migranten im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft Silberdienste

Hirschl, B./ Liesenfeld, J./ Paul, G.

Export von Umweltdienstleistungen

Lange, Hans-Jürgen (Hrsg.)

Wörterbuch zur Inneren Sicherheit

Schweer, Thomas

Rauschgiftkriminalität

Schweer, Thomas

Organisierte Kriminalität

Beyersdorff, B./ Liesenfeld, J./ Loss, K./ Hrsg. Stadt Duisburg

Prospect – Regionales Monitoring für Arbeitspolitik - Branchenreport Gesundheitsdienstleistungen

Beyersdorff, B./ Liesenfeld, J./ Loss, K./Hrsg. Stadt Duisburg

Prospect – Regionales Monitoring für Arbeitspolitik - Branchenreport Einzelhandel

Beyersdorff, B./ Liesenfeld, J./ Loss, K./ Hrsg. Stadt Duisburg

Prospect – Regionales Monitoring für Arbeitspolitik - Branchenreport Urban Entertainment und Städtetourismus

Liesenfeld, J./ Paul, G.

Dienstleistungsexport der deutschen Wasserwirtschaft. Ergebnisse der Unternehmensbefragung

Yilmaz, Türkan

BQN Arbeitspapier 6 - Migrantenöffentlichkeit in der Region Emscher-Lippe. Eine kursorische Medien-Studie

Jäger, Margarete / Uske, Hans

Daten und Meinungen zur Ausbildungssituation in der Region Emscher-Lippe

Yilmaz, Türkan / Grandt, Brigitte

Ältere Migrant/innen in Duisburg - Alt werden in der fremden Heimat,

Krumpholz, Peter

Verkörperung der Götter und Vergottung des Körpers. Zur religionspolitologischen Bedeutung von Gottesvorstellung und Körperbewußtsein

Jäger, Margarete / Uske, Hans

Daten und Meinungen zur Ausbildungssituation in der Region Emscher-Lippe

Lange, Hans-Jürgen / Schenck, Jean-Claude

Verwaltungsreform als Polizeipolitik: Neue Steuerung und die Alternativen zur Betriebsökonomie

Schweer, Thomas / Zdun, Steffen

Der Verbreitungsgrad islamistischer Orientierungsmuster und die Bedeutung islamistischer Gruppierungen bei der Rekrutierung junger Muslime in Deutschland

Schweer, Thomas / Zdun, Steffen

Sind Sportwetten Glücksspiel?

Schweer, Thomas / Zdun, Steffen

Kriminalpräventive Maßnahmen bei jungen Aussiedlern

Schweer, Thomas / Zdun, Steffen

Gegenseitige Wahrnehmung von Polizei und Bevölkerung. Polizisten im Konflikt mit ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen

Beyersdorff, B./ Böckler, M./ Liesenfeld, J./ Loss, K./ Mathejczyk, W./ Hrsg. Stadt Duisburg.

Arbeitsmonitoring in Duisburg - Branchenreport Material- und Werkstofftechnologien

Beyersdorff, B./ Böckler, M./ Liesenfeld, J./ Loss, K./ Mathejczyk, W./Hrsg. Stadt Duisburg.

Arbeitsmonitoring in Duisburg - Branchenreport Unternehmensbezogene Dienstleistungen

Liesenfeld, J./ Invernizzi, M./ Scherschel, H. u.a.

Stärkung der beruflichen Weiterbildung in Duisburg

Liesenfeld, J./ Mathejczyk, W./ Invernizzi, M./ Dreher-Peiß, D./ Scherschel, H./ Hildebrand-Peters, W./ Schleser, W.

Innovatives Modellprojekt. Stärkung der beruflichen Weiterbildung in Duisburg

Kaewnetara, Eva / Uske, Hans

BQN Arbeitspapier 5 - Überlegungen zum Aufbau eines Wissenschaftsnetzwerkes BQN Emscher-Lippe

Uske, Hans / Yilmaz, Türkan

BQN Arbeitspapier 4 - Wie mobil sind jugendliche Migrantinnen und Migranten aus Gelsenkirchen?

Kaewnetara, Eva / Pörschmann, Agnes / Uske Hans

Bildungsmangel – ein Duisburger Standortnachteil? Eine arbeitsmarktpolitische Studie

Pascher, Ute / Uske, Hans

Dokumentation der EQUAL-Fachtagung "Neue Wege zur beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten" am 03.12.2004 in Hannover

Pascher, Ute / Raas-Turgut, Seda / Uske, Hans

Bausteine eines Informations- und Beratungskonzepts für die berufliche Integration von Migrantinnen und Migranten

Ullrich, Andrea

Das Versprechen des magischen Bewußtseins. Esoterische Selbst- und Weltdeutungen in der Moderne

Lange, Hans-Jürgen / Schenck, J.C.

Polizei im kooperativen Staat. Verwaltungsreform und Neue Steuerung in der Sicherheitsverwaltung

Wäscher, Dagmar / Uske, Hans

Lernbriefe an der Schleuse

Beyersdorff, B./ Liesenfeld, J./ Marschall, H./ Mathejczyk, W./Hrsg. Stadt Duisburg.

Arbeitsmonitoring in Duisburg - Branchenreport Logistik

Beyersdorff, B./ Liesenfeld, J./ Marschall, H./ Mathejczyk, W./ Hrsg. Stadt Duisburg

Arbeitsmonitoring in Duisburg - Branchenreport IT und Medien

Liesenfeld, J.

Bewältigung des demografischen Wandels durch betriebliches Qualitätsmanagement

Liesenfeld, J.

Ist der demografische Wandel ein Thema für das betriebliche Qualitätsmanagement?

Liesenfeld, J.

Elemente von Personalentwicklungssystemen. Stand von Wissenschaft und Praxis in Unternehmungen und Verwaltungen

Wäscher, Dagmar

Ratgeber zur Unternehmensführung für Binnenschifffahrtsunternehmen

Kaewnetara, Eva / Uske, Hans (Hrsg.)

RISP-Texte 1/2004 - Netzwerkevaluation im Prozess. Aktuelle Ansätze in komplexen sozialen Programmen

Kaewnetara, Eva / Uske, Hans

Die Entwicklungspartnerschaft EQUAL openIT im Überblick

Lange, Hans-Jürgen (Hrsg.)

Die Polizei der Gesellschaft. Zur Soziologie der Inneren Sicherheit

Lange, Hans-Jürgen / Schenck, Jean-Claude

Neue Steuerungsmodelle in der Polizei

Lange, Hans-Jürgen / Wybranietz, Aline

Wissens-Netzwerk Innere Sicherheit. Entwicklung eines Internet-gestützten Informationsverbundes im Forschungs- und Politikfeld Innere Sicherheit und Polizei

Schweer, Thomas / Strasser, Hermann

„Die Polizei dein Freund und Helfer?!“ Duisburger Polizisten im Konflikt mit ethnischen Minderheiten und sozialen Randgruppen

Schweer, Thomas

Der Kunde ist König: Organisierte Kriminalität in Deutschland

Schweer, Thomas

Die Crackproblematik in Nordrhein-Westfalen aus der Sicht von Rauschgiftfahndern: Eine explorative Studie

Kaewnetara, Eva / Uske, Hans

Kann Evaluation einen Beitrag zur Förderung von Innovationen in Netzwerken leisten? Das Beispiel zweier Entwicklungspartnerschaften.

Uske, Hans / Wäscher, Dagmar

Was haben Kleinunternehmen in der Logistik mit dem Thema "Virtuelle Kooperationen / Virtuelle Organisationen" zu tun?

Schweer, Thomas

Einsatz jugendlicher‚peer leader’ in der schulischen Suchtprävention – Ein Erfahrungsbericht

Kaewnetara, Eva / Uske, Hans

Migration und Alter - Auf dem Weg zu einer kulturkompetenten Altenarbeit. Konzepte, Methoden, Erfahrungen. Aufsatzsammlung

Kaewnetara, Eva / Uske, Hans

Migration und Alter

Wäscher, Dagmar / Mathejczyk, Waldemar / Uske, Hans / Dorsch-Schweizer, Marlies / Völlings, Hermann

"Selbständig in der Transportbranche" - Ein Ratgeber für die Praxis

Matheyczyk, Waldemar

Die Entwicklung der Logistikstandorte in Deutschland

Lange, Hans-Jürgen / Kißler, L. / Kersting N. (Hrsg.)

Politische Steuerung und Reform der Landesverwaltung

Lange, Hans-Jürgen (Hrsg.)

Staat, Demokratie und Innere Sicherheit in Deutschland

Schweer, Th.

Wissenschaftliche Begleitung der Ausstellung Sucht hat immer eine Geschichte.

Liesenfeld, J.

Beteiligungsorientierte Verwaltungsmodernisierung in Kommunen kleiner und mittlerer Größe

Liesenfeld, J.

Die BG-Welt vor dem Umbruch

Liesenfeld, J.

Vom Steuern und Gesteuert werden, Mitarbeiterbeteiligung fördert Modernisierungsprozess

Larsen, Ronald / Mathejczyk, Waldemar / Uske, Hans

Übermüdung tötet - Ergebnisse einer Befragung von Berufskraftfahrern

Mathejczyk, Waldemar

Wie viel EDV an Bord?

Mathejczyk, Waldemar

Braucht die deutsche Binnenschiffahrt mehr EDV?

Uske, Hans / Völlings, Hermann / Mathejczyk, Waldemar

Kollege Unternehmer? Subunternehmer in der Transportwirtschaft. Ein Problem für die betriebliche Interessenvertretung. Handlungsleitfaden und Expertise

Uske, Hans

Das Boot ist leer. Konturen einer künftigen Migrationspolitik

Ullrich, Andrea

Rezension zu: Barbara Zehnpfennig: Hitlers Mein Kampf. Eine Interpretation

Schweer, Th.

Die sozialen Auswirkungen von Crack: Eine kriminalsoziologische Betrachtung

Schweer, Th. (unter Mitarbeit v. Claudia Gradel)

Zusammenfassung der Studie PROBLEMES POSéS PAR LA DANGEROSITé DES „DROGUES“ von Bernard Roques.

Lange, Hans-Jürgen

Innere Sicherheit im Politischen System der Bundesrepublik Deutschland

Liesenfeld, J.

Erfahrungen und Perspektiven der Personalentwicklung in kleinen und mittleren Kommunen. Handreichung mit Praxisbeispielen

Mathejczyk, Waldemar / Wäscher, Dagmar

Ohne die Kleinen können die Großen nicht leben

Mathejczyk, Waldemar

Die Entwicklung der Logistikstandorte in Duisburg, Dortmund und Unna.

Projektgruppe Logistik und Dienstleistung

Kleinunternehmen im Transportgewerbe - Studie

Uske, Hans / Dorsch-Schweizer, Marlies / Mathejczyk, Waldemar / Völlings, Hermann

Bereitschaft zum Risiko. Über Subunternehmer in der Logistik

Schweer, Thomas

Zwischen sozialer Ausgrenzung und individueller Problembewältigung: Alkoholkarrieren von Arbeitslosen

Schweer, Thomas

Arbeitslosigkeit und politischer Radikalismus: Über die Einstellung von Langzeitarbeitslosen zur „Gastarbeiterfrage“

Schweer, Thomas

Entstehungs- und Verlaufsformen von Alkoholkarrieren Arbeitsloser: Eine qualitative Studie

Liesenfeld, J.

Reorganisation kommunaler Betriebshöfe

Schweer, Thomas / Strasser, Hermann / Klein, Gabi /Bongartz, Thomas / Gröhnke, Klaus

Arbeitslosigkeit und Sucht: Eine qualitative Studie zu Suchtkarrieren von Arbeitslosen

Schweer, Th. / Strasser, H.

Die Ökonomie des Untergrunds: Drogenhandel und Organisierte Kriminalität

Schweer, Th. / Strasser, H.

Drogenmarkt Deutschland: Die Szene im Wandel

Liesenfeld, J./ Loss, K.

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Materialien und Berichte Nr. 17 des MWMTV des Landes NRW (ISDN-Kommission)

Schweer, Th. / Strasser, H.

Cocas Fluch: Die gesellschaftliche Karriere des Kokains.

Schweer, Th. / Strasser, H.

Die Straßendroge Crack: Eine erste Bestandsaufnahme

Lange, Hans-Jürgen

Responsivität und Organisation. Eine Studie über die Modernisierung der CDU von 1973-89

v. Alemann, U./ Loss, K./ Vowe, G. (Hrsg.)

Politik. Eine Einführung

Liesenfeld, J./ Loss, K.

Die Modernisierung von Stadt- und Gemeindeverwaltungen in den achtziger Jahren

Liesenfeld, J./ Loss, K.

Modellprojekte in der öffentlichen Verwaltung Nordrhein-Westfalens. Erfahrungen und Ansatzpunkte

v. Alemann, U./ Liesenfeld, J./ u.a.

Leitbilder sozialverträglicher Technikgestaltung

Lange, Hans-Jürgen / Bogumil, J.

Computer in Parteien und Verbänden

Schweer, Th. / Strasser, H.

Kokain: Zur gesellschaftlichen Karriere einer Droge

Liesenfeld, J.

Der Haushalt als Leitstand – Der Endverbraucher am Endgerät

Liesenfeld, J. u. a.

Ansatzpunkte sozialverträglicher Technikgestaltung – Beispiele aus der Praxis des Programms „Menschen und Technik- Sozialverträgliche Technikgestaltung“

Lange, Hans-Jürgen

Bonn am Draht. Politische Herrschaft in der technisierten Demokratie

Liesenfeld, J.

Soziale Innovationspolitik in NRW

Liesenfeld, J.

Neue Technologien und die Zukunft der Arbeit im Ruhrgebiet

v. Alemann, U./ Böckler, M./ Liesenfeld, J.

Sozialverträgliche Technikgestaltung. Aktuelle Ansätze sozialer Gestaltung von neuen Technologien in NRW

Frederik Brandenstein, Daniela Strüngmann

Legitimation der Verwaltung

Das R2K-Klim+ Projekt, finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), hat das Ziel, strategische Entscheidungshilfen für die Anpassung an den Klimawandel auf regionaler und kommunaler Ebene zu entwickeln. Die erste Phase lief von April 2020 bis August 2023 und stand im Zeichen der Schaffung einer Informationsgrundlage, der Modellwelt und der Implementation in einen digitalen Prototypen für das Entscheidungsunterstützungssystem (EUS). In dieser Phase haben wir auch die Folgen von Niedrigwasserperioden auf dem Rhein für die Binnenschifffahrt und die Wahrnehmung thermischer Belastung in der Stadt untersucht.

In der zweiten Phase des Projekts bis 2026 liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung und detaillierten Ausarbeitung des in der ersten Phase entwickelten Prototyps des EUS. Die Forschungsgruppe ABS des RISP hat hierbei die spezielle Aufgabe, die kommunale Anwendung des EUS in Duisburg und in Transferkommunen zu begleiten. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist, dass die Stadt Duisburg sowohl Projektpartner ist als auch die Kommune, für deren Bereich wir das System entwickeln.

Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.risp-duisburg.de/de/startseite/neuigkeiten/?news-id=150

In diesem von der Landesregierung NRW aus Mitteln der Initiative IN4climate.NRW geförderten Projekt erforscht die Forschungsgruppe ABS des RISP gemeinsam mit Partnern des Lehr- und Forschungsgebiets Theorie hybrider Systeme der RWTH Aachen und der Stadt Herzogenrath wie Virtual- und Augmented-Reality-Technologie genutzt werden kann, um Partizipation und Bürgerdialog beim Ausbau der Windkraft substantiell zu verbessern.

Die Planungen zum Ausbau von Windparks stoßen häufig auf Widerstand in der Bevölkerung vor Ort. Öffentlicher Druck auf die kommunalen Entscheidungsträger*innen im Rat und in der Verwaltung erschwert, verzögert, verteuert oder verhindert immer wieder die Umsetzung ökonomisch und ökologisch sinnvoller Projekte. Ablehnende Haltungen entstehen in einer Gemengelage, einerseits führen die Kritiker*innen Sachgründe an, andererseits verschaffen sich oft subjektive Kriterien und soziale Einflüsse Geltung, die sich im Rahmen öffentlicher Thematisierung noch verstärken oder vervielfachen können. Kommunen als Planungsträgern (auch Investoren) fehlen Simulations- und Bewertungsinstrumente, um die multiplen objektiven und subjektiven Faktoren abwägen, zielführend entscheiden und die Entscheidungen im öffentlichen Diskurs kommunizieren zu können.

Sim4Dialog ist ein Pilotprojekt und Demonstrationsvorhaben für ein Tool, das den Kommunen neuartige Planungsmöglichkeiten erschließt. Im Rahmen des Projekts wird zum ersten ein Bewertungs- und Dialogtool für geplante Windkraftprojekte entwickelt, implementiert und erprobt. Die Beteiligung der Bürger*innen kann mit Hilfe eines Online Tools als App schon direkt zu Beginn der Planungsphase eines neuen Windparks adressiert und eingeleitet werden. Die Anwendung des Tools wird in einen Wissenstransfer zum ökonomischen und ökologischen Nutzen des Windparks eingebunden. Zum Zweiten wird das digitale Instrument der Virtuellen Realität zur Visualisierung der Daten eingesetzt und in verschiedenen Dialogformen mit Anwohner*innen, der lokalen Zivilgesellschaft und der kommunalen Politik experimentell erprobt. Häufig artikulierte Anliegen und Ausgangspunkte für Widerstand wie Eingriffe ins Landschaftsbild, Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt, Schattenwurf und Schallentwicklung des Windparks werden dabei virtuell dargestellt und einem sachlichen Dialog zugeführt. Im Ergebnis der experimentellen Erprobung stellt das Projekt ein beteiligungsorientiertes Bewertungs- und Dialogtool zur Verfügung, das von kommunalen Planungsträgern in Planungsprozessen nutzbringend eingesetzt werden kann, um Entscheidungen zu treffen, die eine verlässliche Akzeptanzbasis haben. Das Tool wird für einen Einsatz in der Stadt Herzogenrath entwickelt und erprobt und die Anwendung dann auf zwei weitere Kommunen im Großraum des Rheinischen Reviers ausgeweitet.

Projektupdate Oktober 2023: http://www.risp-duisburg.de/de/startseite/neuigkeiten/?news-id=151

Laufzeit: 04/2022 - 12/2025

NRW

Die Forschungsgruppe Mikom im RISP ist Kooperations- und Transferpartner im BMBF Verbundprojekt RIRA und u.a. für die Entwicklung, Erprobung und Implementation von Maßnahmen gegen Ko-Radikalisierungsprozesse in der Rhein-Ruhr-Region verantwortlich.

Das Forschungs- und Verbundprojekt Radikaler Islam versus radikaler Anti-Islam – Gesellschaftliche Polarisierung und wahrgenommene Bedrohungen als Triebfaktoren von Radikalisierungs- und Co-Radikalisierungsprozessen bei Jugendlichen und Post-Adoleszenten

In den letzten Jahren lässt sich in Deutschland eine Polarisierung in der Gesellschaft feststellen, die mit wechselseitigen Abstoßungsprozessen verschiedener sozialer Gruppen verknüpft ist. Bedrohungswahrnehmungen zwischen Sozialgruppen gehen mit gruppenbezogenen Vorurteilen einher. Eine besondere Bedeutung kommt der (wahrgenommenen) Bedrohung durch den radikalen Islam zu. Diese schafft in der deutschen Gesellschaft die Gelegenheitsstruktur für eine reziproke Spirale potentieller Radikalisierung, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. So zieht sich ein Teil junger Muslime aufgrund einer empfundenen Ablehnung in Sicherheit verheißende (oft konservativ-religiöse) Kollektive zurück, die ein Einfallstor für Radikalisierung darstellen können. Im Gegenzug findet in Teilen der nichtmuslimischen Bevölkerung eine durch Ängste beförderte Radikalisierung in Richtung Rechtsextremismus statt, die eine Radikalisierung im linken politischen Spektrum befördert. Das beantragte Projekt untersucht auf inter- und transdisziplinäre, interreligiöse sowie multimethodische Weise empirisch gestützt bislang nicht im Zusammenhang betrachtete gesellschaftliche Aspekte einer Radikalisierungsspirale und erarbeitet auf der Basis dieser Ergebnisse Präventionsmaßnahmen für den Bildungsbereich. Die zentrale Forschungsfrage des verschiedene Standorte übergreifenden Verbundprojektes lautet: Welche kollektiven Interventionsansätze können bei der Radikalisierung und Co-Radikalisierung Jugendlicher und postadoleszenter Muslime und Nicht-Muslime identifiziert werden?

Politik-, Gesellschafts- und Bürgerberatungsaktivitäten des RISP im Verbundprojekt RIRA

RIRA ist kein reines Forschungsprojekt. Vielmehr werden im Verlaufe des Projekts Präventions- und Bildungsmaßnahmen mit und für schulische wie außerschulische Bildungsträger bzw. für staatliche wie zivilgesellschaftliche Akteure der Bildungs-, Begegnungs-, Beratungs- und Integrationsarbeit entwickelt, erprobt und verbreitet.

Peter Krumpholz (Universität Duisburg-Essen, Projektteam Prof. Dr. Susanne Pickel; Leiter der Forschungsgruppe Migration und interkulturelle Kommunikation im Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung an der Universität Duisburg-Essen, RISP a.d. UDE) arbeitet seit vielen Jahren in Wissenschaft-Praxis-Tandem Teams u.a. zu Radikalisierungsprävention und interkultureller/interreligiöser Bildung. Über das RISP stellt er die Verbindung zwischen der universitären Forschung und der Präventionspraxis her, indem er die wissenschaftliche Forschung mit verschiedenen Praxispartnern vernetzt.

Der Aufbau der Wissenschafts-Praxis-Tandems dient a) der bedarfsorientierten und passgenauen Gewinnung weiterer Praxispartner*innen, b) dem frühzeitigen und parallel zur wissenschaftlichen Forschung verlaufenden Einbezug der Praxispartner*innen in die Entwicklung, Erprobung und Implementation von kollegialen Maßnahmen gegen Ko-Radikalisierungsprozesse.

Fragen nach den bislang verfolgten Maßnahmen der Radikalisierungsprävention, ihren Einsprungpunkten in die Entwicklung der Radikalisierungsspirale, der Einbindung von Erfahrungen und Kenntnisstand der Präventionspraxis und Demokratieförderung über gesellschaftliche Wirkungen des radikalen Islam auf reziproke Polarisierungs-, Spaltungs- und Co-Radikalisierungsprozesse leiten seine Evaluation der Präventionspraxis (Fokussierte Interviews/Experteninterviews mit 8-12 Praktikern*innen aus der Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung).

Zur Tiefenanalyse von Radikalisierungsprozessen und der Bestimmung, unter welchen Bedingungen die Radikalisierungsspirale greift, übernimmt Peter Krumpholz in enger Kooperation mit Projektpartnern aus Essen, Leipzig und Osnabrück zwei Gruppendiskussionen mit 4-6 nicht-muslimischen Schüler*innen im Abstand von zwei Jahren sowie 6 Einzelinterviews mit Schüler*innen. Diese Ergebnisse fließen in die Fragebogenentwicklung der Primärerhebung ein. Weitere zentrale Befunde zu den Bedingungen und Verläufen von Radikalisierungsprozessen Jugendlicher und Adoleszenter werden durch 7 Interviews mit Lehrer*innen und 8 Interviews mit weiteren Expert*innen erzielt, die begleitend erhoben werden. Aus den Ergebnissen der qualitativen und quantitativen Erhebungen werden Materialien für die Schulung von Multiplikatoren in der Präventionspraxis, der Erwachsenenbildung und politischen Bildung erstellt und Schulungen durchgeführt.

Hauptaufgabe des RISP in Zusammenarbeit mit der Präventionspraxis ist die Entwicklung, Erprobung und Einrichtung kollegialer Maßnahmen zur (Ko-)Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung (5/2021 bis 8/2024):

Das Wissenschafts-Praxis-Tandemteam Rhein-Ruhr-Region/RISP entwickelt, erprobt, implementiert und verbreitet 3 fächerübergreifende, außerunterrichtliche Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für Kollegien der Präventionspraxis. Diese dienen der Entwicklung pädagogischer Kooperation und dem Aufbau kollegialer Kompetenz in Fragen kollektiver Co-Radikalisierungsprävention. Auf fachlicher Grundlage von Exploration, Gesellschaftlicher Stimmungslage, Tiefenanalyse und Eskalationszirkeluntersuchung erfolgt dies an Schulen und Bildungseinrichtungen je nach Bedarf z.B. durch Einführung von Kollegialer Fallberatung, Team-Supervision oder Pädagogischer Konferenz, um kollektive (Co-)Radikalisierungsprozesse und Eskalationszirkel durch kollegialpräventive Instrumente unterbinden zu können.

Die Entwicklung der Maßnahmen erfolgt im Zeitraum: 7/2021 bis 6/2022, die Erprobung: 7/2022 bis 6/2023, die regionale Implementation: 7/2023-2/2024 sowie Dokumentation und Transfer: 1/2024 bis 8/2024.

Peter Krumpholz

Philosophie der Polarisierung

Peter Krumpholz

Maßnahmen gegen Ko-Radikalisierung Meilenstein XII

Insa Wessendorf - Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Duisburg

Gewaltfreie Kommunikation

Atika Müller-Erogul Schulpsychologische Beratungsstelle Duisburg

Klassenrat

Frank Preuß Theodor-König-Gesamtschule Duisburg

RAISE

Insa Wessendorf - Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Duisburg

Neue Autorität in der Schule - Pädagogische Präsenz und Gewaltloser Widerstand

Peter Krumpholz

Kollegiale Konzepte Meilenstein X

Clara Macht / Dilcan Özmen / Kevser Tokgür / Nursel Kara

Präventive Sozial- und Vereinsarbeit

Léandre Chavand

Die Distanzierung zum Staat und Kränkung des Freiheitsgefühls

Peter Krumpholz

Demokratiebildung in der Schule

Peter Krumpholz

RIRA Flyer RISP

Peter Krumpholz

Erfahrungen und Kenntnisstand der Präventionspraxis und des RISP Meilenstein II

Susanne Pickel, Cemal Öztürk u.a.

Radikaler Islam vs. radikaler Anti-Islam - Gesellschaftliche Polarisierung und wahrgenommene Bedrohung als Triebfaktoren von Radikalisierungs- und Co-Radikalisierungsprozessen bei Jugendlichen und Post-Adoleszenten – ein Literaturbericht

Der globale Klimawandel hat Auswirkungen auf verschiedene räumliche Ebenen. Hoch- und Niedrigwasser an Flüssen betreffen großräumige Zusammenhänge gesamter Flusseinzugsgebiete, lokale Extremereignisse wie Starkregen oder urbane Hitzeinseln wirken kleinräumig begrenzt. Lokale Akteure müssen bei Entscheidungen über Anpassungsmaßnahmen diese unterschiedlichen Ebenen genauso berücksichtigen, wie die sozialen, ökonomischen und ökologischen Wechselwirkungen von Ereignissen und Maßnahmen.

Ziel des Vorhabens R2K-Klim+ im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes RegiKLIM ist es zum einen Methoden zu entwickeln, die eine integrierte und quantifizierbare Betrachtung dieser Zusammenhänge ermöglichen. Hieraus soll langfristig zum anderen ein Entscheidungsunterstützungstool entwickelt werden, dass kommunalen Akteuren bei der objektiven Abwägung von Handlungsoptionen in einem komplexen Umfeld Hilfestellung leistet.

Bezugspunkt des Projekts sind das Rheineinzugsgebiet und die Stadt Duisburg, die auch als einer der Projektpartner beteiligt ist. Das RISP bringt seine Expertise im Bereich der Klimawandelanpassung in der Region und in den Kommunen ein und analysiert die diesbezüglichen sozial-ökologischen Folgen. In methodischer Hinsicht stehen im Teilprojekt des RISP zum einen Stakeholder – und Netzwerkanalysen sowie zum anderen sozialräumliche Analysen im Vordergrund.

Die Koordination des BMBF-Verbundprojekts liegt beim Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) e. V. Weitere Partner sind das Forschungsinstitut für Ökosystemanalyse und –bewertung an der RWTH Aachen (gaiac), die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann und Partner mbH, die geomer GmbH und die Prognos AG.

Aufbau eines überbetrieblichen Logistiklabors für KMU der Region im Rahmen des Förderprogramms JOBSTARTER plus des BMBF

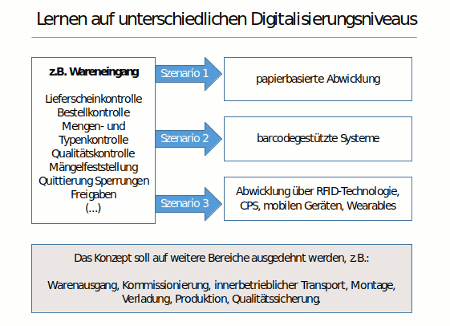

Im Zuge der Digitalisierung der Wirtschaft stehen insbesondere kleine und mittlere Logistikunternehmen vor großen Herausforderungen. Viele Arbeitsabläufe werden sich in Zukunft verändern. Die Unternehmen und ihre Fachkräfte müssen darauf vorbereitet sein. Dies gilt für die Beschäftigten und für die Auszubildenden. Sie müssen nicht nur die aktuellen Arbeitsabläufe erlernen, sondern auch mit der Technik der Zukunft umgehen können.Die Logistikbranche ist eine zentrale Säule für die Wirtschaft am Niederrhein. Die Universität Duisburg-Essen will zusammen mit dem Rhein-Ruhr-Institut (RISP) Logistikunternehmen der Region dabei unterstützen, die Anforderungen der Digitalisierung besser bewältigen zu können. Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt des Lehrstuhls Prof. Dr. Noche, Fakultät für Ingenieurwissenschaften an der UDE und der Forschungsgruppe Prolog im RISP.

Ein Logistiklabor für das Erlernen moderner digitaler Arbeitsabläufe

Zentraler Baustein des Projektes ist die Errichtung eines Logistiklabors, in dem unterschiedliche Unternehmensabläufe auf unterschiedlichen Digitalisierungsniveaus nachgestellt werden. So ließe sich beispielsweise ein Wareneingangsprozess auf verschiedene Art und Weise durchführen: Papier-basiert, mit Hilfe von Scannern für Barcodes, unter Verwendung von Radio-Frequency Identification (RFID)-Chips, unter Nutzung von Apps und mit Matrix Codes, mit automatischer Erfassung von Daten über Sensorsysteme (z.B. zur automatischen Vermessung von Artikeln) bis hin zur Anwendung von Konzepten aus der Digitalen Fabrik wie Virtual und Augmented Reality. Eingesetzt werden elektronische Informationssysteme wie EDI (Electronic Data Interchange) sowie Softwaresysteme zur Produktionsplanung und -steuerung, zur Lagerverwaltung, zur Staplersteuerung, zur Qualitätskontrolle usw. Der Umgang mit Softwaresystemen im IKT-Umfeld erfordert Fähigkeiten, die bisher kaum unterrichtet werden – hierzu zählen auch der kritische Umgang mit In-formationen und Ergebnissen. Es könnte leicht passieren, dass fehlerhafte Daten verarbeitet werden oder Sensoren falsche Werte liefern; es könnten Entscheidungen von den Systemen vorgeschlagen werden, die unangemessen oder falsch sind, weil die zugrundeliegenden Algorithmen intransparent und fehlerhaft sind. Szenarien mit unterschiedlichen Digitalisierungsgraden sollen Auszubildende dabei unterstützen, die zugrundeliegenden Geschäftsprozesse angemessen zu verstehen und digitale Transformationen in der engeren beruflichen Domäne vor dem Hintergrund exemplarischer beruflicher Anforderungen einzuordnen.

Gezielte Beratung für Logistikunternehmen am Niederrhein

Die Universität Duisburg-Essen arbeitet seit langem an der Erforschung und Entwicklung neuester digitaler Techniken in der Logistik. Diese Forschungsergebnisse sollen auch der regionalen Wirtschaft zugutekommen. Das Logistiklabor ist deshalb ein Angebot an Logistikunternehmen in der Region, ihre künftigen Fachkräfte zielgerichtet für zukünftige Anforderungen auszubilden. Zu den Anforderungen, die die Digitalisierung an die Qualifizierungsanforderungen stellen und den Möglichkeiten, die das Labor zur Bewältigung dieser Anforderungen bietet, werden wir in dem Projekt gezielte Beratungen für Unternehmen durchführen.

Logistikberufe sollen attraktiver werden

In der öffentlichen Wahrnehmung und bei Schülerinnen und Schülern gelten Logistikberufe als nicht besonders attraktiv. Im Wettbewerb um die künftigen Fachkräfte hat die Logistikbranche zunehmend Probleme. Auch die Digitalisierung trägt zunächst einmal nicht unbedingt zum Imagewechsel bei. In der öffentlichen Wahrnehmung wird sie häufig mit Arbeitsplatzabbau, Arbeitsintensivierung und der Vorstellung vom „gläsernen Menschen“ in Verbindung gebracht.Moderne digitalisierte Arbeitsabläufe, die zudem den Kriterien einer „gesunden Arbeit“ entsprechen, könnten diese Wahrnehmung ändern. Das Projekt will deshalb entsprechende Impulse für das Ausbildungsmarketing für die Logistikberufe geben. Wir werden uns an entsprechenden Aktivitäten in der Region beteiligen.

Produkte für die nachhaltige Stärkung des Logistikstandorts Niederrhein

Das JOBSTARTER-Projekt „Lernumgebung: Digitalisierung der Logistikberufe“ will in den nächsten Jahren einen Beitrag dazu leisten, dass Logistikberufe bei potenziellen Auszubildenden attraktiver werden und dass Logistikunternehmen in ihren Qualifikationsbemühungen passgenauer auf die Anforderungen der Digitalisierung reagieren können. Dabei sollen folgende Produkte entstehen:

• In der Region Niederrhein soll ein Lernlabor, eine digitalisierte Lernumgebung für Arbeitsabläufe in verschiedenen Logistikberufe entstehen.• Es soll ein Konzept entwickelt werden, wie die dort gemachten Erfahrungen auch für andere Branchen und Regionen nutzbar gemacht werden können. Dies schließt ein, wie Ausbilder mit diesem Instrument umgehen können. Zudem soll ein Werbefilm produziert werden, der die Arbeit eines solchen Lernlabors anschaulich macht.• Ausgehend von einem umfangreichen Berufs- und Beschäftigungsguide Logistik, den der Bundesverband der Transportunternehmen (BVT) zusammen mit dem Projektpartner RISP vor ein paar Jahren erstellt hat, sollen die Veränderungen, die die Digitalisierung in den verschiedenen Logistikberufen mit sich bringt, dokumentiert, didaktisch aufbereitet und als Werbematerial für das Ausbildungsmarketing zur Verfügung gestellt werden.• Die Ergebnisse des Projektes sollen auf verschiedenen Logistikkongressen der Branchenöffentlichkeit vorgestellt werden.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäischen Sozialfond (ESF) der Europäischen Union im Rahmen des Programms JOBSTARTER plus.

Wäscher, Dagmar

Berufs- und Beschäftigungsguide Logistik

Petra Gesk / Hans Uske / Dagmar Wäscher / Burkhard Zille

Logistikbranche und Corona - Folgen für den Ausbildungsmarkt und für das JOBSTARTER-Projekt „Lernumgebung: Digitalisierung der Logistikbranche“ (Digi 4 Job)

Laufzeit: 01/2020 - 12/2022

Für die Stadt Voerde und die Vorbereitung des neuen Kinder- und Jugendförderplans hat das RISP eine Onlinebefragung der Kinder und Jugendlichen der Stadt durchgeführt. An der Onlinebefragung haben über 1.300 Kinder und Jugendliche der Altersgruppe der 10-21-Jährigen teilgenommen, dies sind rund 35% der Zielgruppe. Aus den Befragungsergebnissen leiten sich Daten und Hinweise zu allen Themen ab, die für die Altersgruppe von Bedeutung und kommunal beeinflussbar sind. Link zum Ergebnisbericht.

_

Liesenfeld, Joachim / Spartz, Moritz

Befragung von Kindern und Jugendlichen in Voerde sowie ergänzende Interviews mit Expert*innen der Kinder- und Jugendförderung (Ergebnisbericht)

Laufzeit: 01/2022 - 09/2022

Kommunen

Stadt Voerde

In drei ausgewählten Stadtteilen will der Kreis Recklinghausen in den nächsten drei Jahren modellhaft Konzepte entwickeln, wie Stadtteile und Quartiere mit Hilfe der Digitalisierung lebenswerter werden können, auch und gerade für ältere Menschen: In Habinghorst (Castrop-Rauxel), Wulfen (Dorsten) und in der Hertener Innenstadt.

Gefördert wird das Projekt im Rahmen des Programms „Umbau 21 – Smart Region“ des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Projektträger ist der Kreis Recklinghausen. Wissenschaftliche Unterstützung erhält das Projekt durch das Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen sowie durch das Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung e.V. an der Universität Duisburg-Essen.

Jan Erdmann / Michael Cirkel / Hans Uske / Janina Kleist / Kathrin Stenzel / Henrike Rump u.a.

Digitale Teilhabe und Quartiersentwicklung - Befähigungsstrategien für ältere Menschen im Sozialraum

Ursula Kreft / Hans Uske

Pflege und Digitalisierung Sichtweisen von Pflegeakteuren aus dem Kreis Recklinghausen zur Digitalisierung und zur Situation der Pflege

Das Projekt “Wasserwirtschaftliche Policy-Netzwerke in Nordrhein-Westfalen” erhebt und analysiert die Beziehungen zwischen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor, um die Problemlösungsfähigkeit wasserwirtschaftlicher Koordination zu beurteilen und Vorschläge für eine verbesserte Water Governance abzuleiten.

Die Bewirtschaftung der Ressource Wasser ist eine komplexe politische und administrative Aufgabe, da sie in Kernbereichen der Risiko- und Daseinsvorsorge die Koordination von Nutzungsansprüchen vieler Akteure aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft erfordert. Typischerweise bilden sich für solche Koordinationsaufgaben, die unübersichtlich, schwierig und mit (Kosten-)Risiken verbunden sind, auf längerfristige Interaktionen und Vertrauen angelegte Steuerungszusammenhänge heraus, die man als Netzwerke bezeichnen kann – so auch im Bereich der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen.

Diese sog. Policy-Netzwerke sehen sich mit einer thematisch vielfältigen Problemkulisse konfrontiert – vom Hochwasserrisikomanagement bis zum Erhalt der Abwasserinfrastruktur. Verschärft werden die damit verbundenen Herausforderungen durch schwer abzuschätzende Trends, wie den demographischen und den Klimawandel oder die Urbanisierung. Das erfordert auf der einen Seite eine erhebliche Spezialisierung und Expertise der mit der Entwicklung von Policies betrauten Akteure. Auf der anderen Seite zeigt die Forschung, dass eine Bündelung kleinteiliger Maßnahmen in einer integrierten Water Governance besonders leistungsfähig ist und das Ziel sein sollte.

Vor diesem Hintergrund ist es daher wichtig zu verstehen, wie politische und administrative Lösungen im Zusammenspiel von staatlichen, öffentlichen und privaten Akteuren zustandekommen und wie man die Koordination dieser Akteure so gestalten kann, dass sie auch für noch schwach konturierte Probleme in der Zukunft gut aufgestellt sind.

Als Grundlage hierfür dienen die Konzepte und Methoden der sozialen Netzwerkanalyse (SNA) und Governance-Forschung. Neben dem Gesamtzusammenhang der Water Governance in NRW wird auch ein Vergleich zwischen den Netzwerken angestrebt, die thematische Teilbereiche betreffen, hier insbesondere die Regenwasserbewirtschaftung und die Bewältigung diffuser Stoffeinträge.

Das Projekt ist Teil des NRW-Forschungskolleg FUTURE WATER der Universität Duisburg-Essen.

Sieber, Guido; Netzel, Leon; Schmidt, Torsten C.; Brandenstein, Frederik

The Premise of Interdisciplinarity and Its Actual Absence—A Bibliometric Analysis of Publications on Heavy Rainfall

Witting, Antje / Brandenstein, Frederik / Kochskämper, Elisa

Evaluating learning spaces in flood risk management in Germany: Lessons for governance research

Witting, Antje / Brandenstein, Frederik / Zarfl, Christiane / Lucia, Ana

Impact of Scientific Scrutiny after the 2016 Braunsbach Flash Flood on Flood-Risk Management in the State of Baden-Württemberg, Germany

Antje Witting, Frederik Brandenstein, Keiichi Satoh

Introducing an egocentric method to explore information flow in a postflood governance network

Der Begriff „Heimat“ wird im öffentlichen Diskurs sehr unterschiedlich gebraucht. In einigen Fällen dient er als Abgrenzungsbegriff, der das „eigene“ gegen fremde Einflüsse durch Traditionspflege bewahren will. In anderen Fällen dient er als Mittel des Zusammenhalts, zur Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen durch die Pflege gemeinsamer Werte, Tradition und Geschichte.Das Förderprojekt „Heimat-Werkstatt“ des Landes NRW in der Stadt Dorsten ist diesem zweiten, integrativen Vorgehen verpflichtet.Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Fragen:• Was verbinden die Dorstener Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt und mit ihrem Stadtteil?• Wie kann Dorsten künftig lebenswert bleiben? • Was kann verbessert werden?• Was kann jeder einzelne dazu beitragen?

Im Projekt „Heimat-Werkstatt“ sollen vier Bereiche näher untersucht werden:• Kultur: Dorsten besitzt eine vielfältige Kulturlandschaft. Wie kann sich die Stadt als attraktiver Kulturstandort weiterentwickeln?• Umwelt: Dorsten bietet gute Naherholungsmöglichkeiten. Wie können sie noch attraktiver werden?• Facettenreiche Stadtteile: Jeder Stadtteil hat sein eigenes Gesicht. Einige hat der Bergbau geprägt, andere die Landwirtschaft. Diese Vielfalt soll erhalten und für die Stadtentwicklung genutzt werden.• Bürgerschaftliches Engagement ist in Dorsten besonders ausgeprägt. Was muss getan werden, damit das so bleibt und noch weiter ausgebaut werden kann?

Das Projekt wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW gefördert.

Laufzeit: 12/2019 - 12/2020

In der Logistikbranche geht die Digitalisierung der Arbeit schnell voran. Dabei sind alle Hierarchieebenen und Altersklassen in Unternehmen betroffen. Trotz des breiten Einsatzes digitaler Systeme v. a. bei Dokumentations- und Dispositionsaufgaben sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beschäftigten und die Folgen für die Unternehmen bislang kaum bekannt. Daher ist es notwendig zu fragen, wie durch digitalisierten Technikeinsatz die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, gleichzeitig die Arbeit der Beschäftigten durch Einsatz dieser Technik gesundheitsförderlich gestaltet werden kann. Noch sind die Entwicklungspfade der Arbeit in der digitalisierten Welt offen: Zur Wahl stehen kurzfristige Kostenersparnis durch Anpassung des Menschen an die Digitalisierung mit allen negativen Folgen für die Beschäftigten (und mittelfristig auch für die Unternehmen) oder Gestaltung der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik im Sinne „guter digitaler Arbeit“.

Koordinator des Verbundes ist der Lehrstuhl für Transportsysteme und –Logistik (Prof. Noche) der Universität Duisburg Essen. Das RISP ist Kooperationspartner, ebenso das Unternehmen IFA – Powertrain Gmbh, Automobilzulieferer aus Haldensleben, der Beratungsdienstleister TimeStudy Gmbh in Lünen und der Verband Spedition und Logistik Nordrhein-Westfalen e.V. (VSL) in Düsseldorf.

Nähere Infos finden sie hier

Homepage: http://www.prodigilog.uni-due.de/

Eul, Ulrich / Freund, Sarah Noemi / Kreft, Ursula / Noche, Bernd / Schmitz, Alexandra / Uske, Hans / Wäscher, Dagmar / Wei, Fuyin / Wick, David

Logistik und Digitalisierung

Alexandra Schmitz

Studie Arbeit und Logistik 2025

Sarah Noemi Freund

Analyse der branchenspezifischen Literatur in Bezug auf Arbeit und Logistik 2025

Alexandra Schmitz

Analyse der arbeitssoziologischen Literatur in Bezug auf Arbeit und Logistik 2025

Dagmar Wäscher / Hans Uske / Ursula Kreft

Veränderung in den Fahrberufen

Laufzeit: 04/2017 - 03/2020

Selten hat es so viel Streit über Religion gegeben wie in der jüngsten Vergangenheit. Die Debatten um den Karikaturenstreit, um den neuen Atheismus in unserer Gesellschaft, um die Kritik der protestantischen Kanzlerin an kirchenpolitischen Entscheidungen des Papstes, um die Islamkonferenz des Bundesinnenministers und die Integration der Muslime, um die Moscheeneubauten in München, Köln und Duisburg und die Schaffung eines „Euro-Islam“, um das Scheitern des Volksentscheids für den Religionsunterricht in Berlin, um das Minarettverbot in der Schweiz, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Ladenöffnung an allen vier Adventssonntagen in Berlin sowie jüngst um die Missbrauchskrise der Katholischen Kirche: All diese zuletzt öffentlich ausgetragenen Kontroversen weisen darauf hin, dass Religion und Religionskritik mit Vehemenz in den öffentlichen Raum zurückgekehrt sind. Die Religionszugehörigkeit und Religiosität der Bürgerinnen und Bürger wird von Öffentlichkeit und Politik wenn nicht ausschließlich im Modus des Konflikts, so doch zunehmend in der Alternative zwischen politischer Konfliktverschärfung einerseits und gesellschaftlicher Koexistenz-, Integrations- und Kohärenzförderung andererseits wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Vereinbarkeit religiöser und säkularer Überzeugungen mit dem Wertekanon der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Ziel des Vorhabens ist es, einen ersten Beitrag zur Etablierung einer empirischen Religionspolitologie zu leisten. Zu diesem Zweck wird auf der Grundlage der Religionspolitologie ein religionspolitologisches Befragungsdesign entwickelt, um darauf aufbauend Befragungen der Bevölkerung zu ihrer Wahrnehmung des Verhältnisses von Politik und Religion durchführen zu können.

Selten hat es so viel Streit über Religion gegeben wie in der jüngsten Vergangenheit. Die Debatten um den Karikaturenstreit, um den neuen Atheismus in unserer Gesellschaft, um die Kritik der protestantischen Kanzlerin an kirchenpolitischen Entscheidungen des Papstes, um die Islamkonferenz des Bundesinnenministers und die Integration der Muslime, um die Moscheeneubauten in München, Köln und Duisburg und die Schaffung eines „Euro-Islam“, um das Scheitern des Volksentscheids für den Religionsunterricht in Berlin, um das Minarettverbot in der Schweiz, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Ladenöffnung an allen vier Adventssonntagen in Berlin sowie jüngst um die Missbrauchskrise der Katholischen Kirche: All diese zuletzt öffentlich ausgetragenen Kontroversen weisen darauf hin, dass Religion und Religionskritik mit Vehemenz in den öffentlichen Raum zurückgekehrt sind. Die Religionszugehörigkeit und Religiosität der Bürgerinnen und Bürger wird von Öffentlichkeit und Politik wenn nicht ausschließlich im Modus des Konflikts, so doch zunehmend in der Alternative zwischen politischer Konfliktverschärfung einerseits und gesellschaftlicher Koexistenz-, Integrations- und Kohärenzförderung andererseits wahrgenommen. Vor diesem Hintergrund stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Vereinbarkeit religiöser und säkularer Überzeugungen mit dem Wertekanon der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Ziel des Vorhabens ist es, einen ersten Beitrag zur Etablierung einer empirischen Religionspolitologie auf der Grundlage des theoretischen Konzepts der Religionspolitologie zu leisten, um darauf aufbauend eine repräsentative empirische Befragung der Bevölkerung Deutschlands durchzuführen.

Die Entwicklung eines Konzepts der empirischen Religionspolitologie dient der Aufgabe, Antworten auf u.a. folgende aktuelle Fragen zu finden:

Fragefeld 1:Religiöse oder (vermeintlich) areligiöse Existenzdeutungen des Menschen

Welche Formen des Glaubens und der Säkularität gibt es und wie verbreitet sind sie?

Überwiegen heute innerweltliche oder außerweltliche, inklusiv-universale oder exklusive Glaubensformen? Glaubt man eher an die Gleichheit der Menschen, Kulturen und Gesellschaften vor Gott oder überwiegen national- oder völkisch-religiöse Glaubensformen? Wie verbreitet sind anthropomorphe, soziomorphe oder physiomorphe Formen von Religiosität? Nehmen Phänomene der Selbstvergottung, der Divinisierung der Gesellschaft und naturalisierte Gottesvorstellungen zu oder überwiegen transzendente Gottesvorstellungen?

Wie verbreitet sind Transzendenzskepsis, Areligiosität oder gar Anti-Religiosität?

Welche Grundformen von Säkularität gibt es heute? Steht eher der Mensch, die Gesellschaft oder die Natur im Mittelpunkt säkularer Überzeugungen?

Fragefeld 2: Religiosität und das Bewusstsein von gesellschaftlicher Ordnung sowie Religiosität und das Bewusstsein von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschen

Welche politischen Wertevorstellungen korrelieren mit verschiedenen Glaubensformen und säkularen Weltdeutungen? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? Welche Unterschiede im Hinblick auf politische Einstellungen und Ziele sind zwischen Juden, Muslimen, Christen, Postkonfessionellen und Säkularisten feststellbar?

Welche gesellschaftspolitischen Güter- bzw. Werteorientierungen dominieren: wirtschaftliche, soziale, politische oder religiöse? Werden Prioritäten und Rangordnungen inklusiv oder exklusiv gesetzt? Werden Pluralität, Eigenständigkeit sowie Relativität verschiedener Werte berücksichtigt oder nicht? Ist eine im Geiste der pluralen Werte der Verfassung gelebte und diese tragende Kultur vorherrschend oder besteht die Gefahr eines ökonomischen (oder sozialen etc.) Reduktionismus oder eines religiösen Fundamentalismus? Wird die relative Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der politischen Sphäre von Gläubigen anerkannt? Werden wirtschaftlicher Wohlstand und Sicherheit als materielle Grundlage und Basis für ein politisch selbstbestimmtes und religiös freies Leben erstrebt oder besteht die Gefahr, dass das Streben nach geistigen Werten und Bildung dem Streben nach materiellem Wohlstand und Besitz untergeordnet wird? Werden bei einer idealistischen Güterorientierung die materiell-ökonomischen Werte ausgeschlossen oder werden diese nur zurückgestuft, ohne dass deren Eigenständigkeit aufgehoben wird?

Inwiefern sind einerseits religiöse, andererseits säkulare Überzeugungen mit dem Wertekanon der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar? Führt der Glaube zum Werterelativismus und Areligiosität zur Verabsolutierung spezifischer Werte, oder vice versa? Ist der muslimische Glaube mit dem Grundgesetz vereinbar oder verstößt er gegen den Gleichheitsgrundsatz von Mann und Frau?